世界反法西斯战争,人类历史上最壮烈的正邪对决。闭眼想象那段岁月,黑暗几乎吞噬了一切,却也让星星点点的团结之光显得格外耀眼。炮火连天的日子里,一次次跨越山海的生死相扶,中国不会忘记,世界不会忘记。“9·3”纪念日就快到了,重温二战中外团结反法西斯的经典瞬间,很有意义。建议大家特别是学生党先点赞收藏,今后肯定用得上哈。

一、血与火淬炼的战斗友谊

苏联援华航空队

1937年至1941年,苏联为支持中国人民抗日战争,秘密组建援华航空队,先后派出飞行员1000余人、机械师2000余人,装备飞机1000多架。航空队参加南京、武汉、徐州、广州等重大会战,击落日机539架,炸沉日军舰船70余艘,200余名苏联飞行员血洒长空。

在武汉空战中,大队长库里申科驾驶的TB-3轰炸机被击中,他放弃跳伞机会,带着燃烧的飞机迫降长江,用生命保护了武汉城区。中国老百姓没有忘记英雄,重庆谭忠惠、魏映祥这对普通的中国母子为他守陵长达半个多世纪。

苏联卫国战争的“中国雄鹰”

1925年,进步学生唐铎(duó)被广州国民政府选派到苏联空军学习,次年加入中国共产党。大革命失败后,唐铎继续留在苏联学习战斗。他还曾率队飞越莫斯科红场,接受斯大林检阅。

苏联卫国战争中,唐铎先后参加白俄罗斯、波罗的海、解放东普鲁士等战役,驾驶战机与法西斯鏖战100余次,是中国唯一驾驶战鹰在苏联打击德国法西斯的“飞天将军”,被授予列宁勋章、红星勋章、卫国战争勋章等7枚奖章,绝对是战功卓著。

在周恩来的争取下,1953年,唐铎回到祖国参与新中国空军创建,被授予少将军衔。

▲唐铎少将所获勋章。

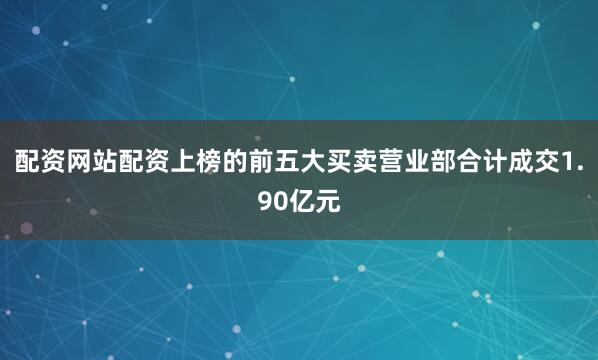

美国“飞虎队”

1941年,根据美国“租借法案”,国民政府委派美国退役军官陈纳德在美国购买战斗机、招募飞行员,组建中国空军美国志愿援华航空队,又称“飞虎队”。这群穿着皮夹克、战机上画着鲨鱼头的勇士们,以大无畏的精神,与中国人民并肩作战,立下赫赫战功。

抗战期间,“飞虎队”共击落日机2600余架,并开辟著名的“驼峰航线”(在印度东北部的阿萨姆邦和中国云南昆明之间转运战略物资),2000余名美籍飞行员在战斗中牺牲。

中国人民与“飞虎队”并肩作战,舍生忘死抢修机场、节衣缩食保障物资供应,数千中国军民为救援遇险飞行员献出生命。“飞虎队”的故事成为中美两国并肩抗击法西斯侵略的生动写照。

▲抗战期间,一名中国士兵守护着“飞虎队”战机。

诺曼底战役的“中国力量”

1944年6月6日,盟军登陆法国诺曼底,开辟欧洲第二战场。这场载入史册的战役,远在东方的中国也参与其中。当天有郭成森、黄廷鑫等21名中国军官,奋战在这场反法西斯大反攻的一线。

他们在赴英国格林威治海军学院留学期间,先后参加北角海战、诺曼底登陆等多次战役,指挥军舰摧毁大量德军岸防设施,击沉多艘军舰、运输船,为盟军反攻欧洲作出贡献。2006年,法国政府向黄廷鑫(当时唯一健在)颁发“荣誉勋位骑士勋章”,致谢所有参战中国军人。

“里斯本丸”营救事件

1942年9月,日军将1800余名盟军战俘押上改装货轮“里斯本丸”号,从我国香港运往日本做苦力。因日军违反《日内瓦公约》,未在船上悬挂任何战俘运输标志,当船10月行驶至舟山附近海域时,被美军潜艇“鲈鱼”号误判为日军运兵船,发射鱼雷击中。

船即将沉没,日军却用木板、帆布将战俘封死在船舱内。战俘们设法逃出、跳海求生时,又遭日军疯狂扫射。此时,附近的舟山渔民发现了“里斯本丸”号,秉承着“救人一命,天上一星”的朴素信念,自发出动小船46艘65次,顶着枪林弹雨救起了384名战俘。

此外,美国将军史迪威指挥缅印战场抗战、军官卡尔逊学习八路军战术在太平洋奇袭日军、越南籍将领洪水参加晋冀抗战等故事也是家喻户晓。

二、枪林弹雨中救死扶伤

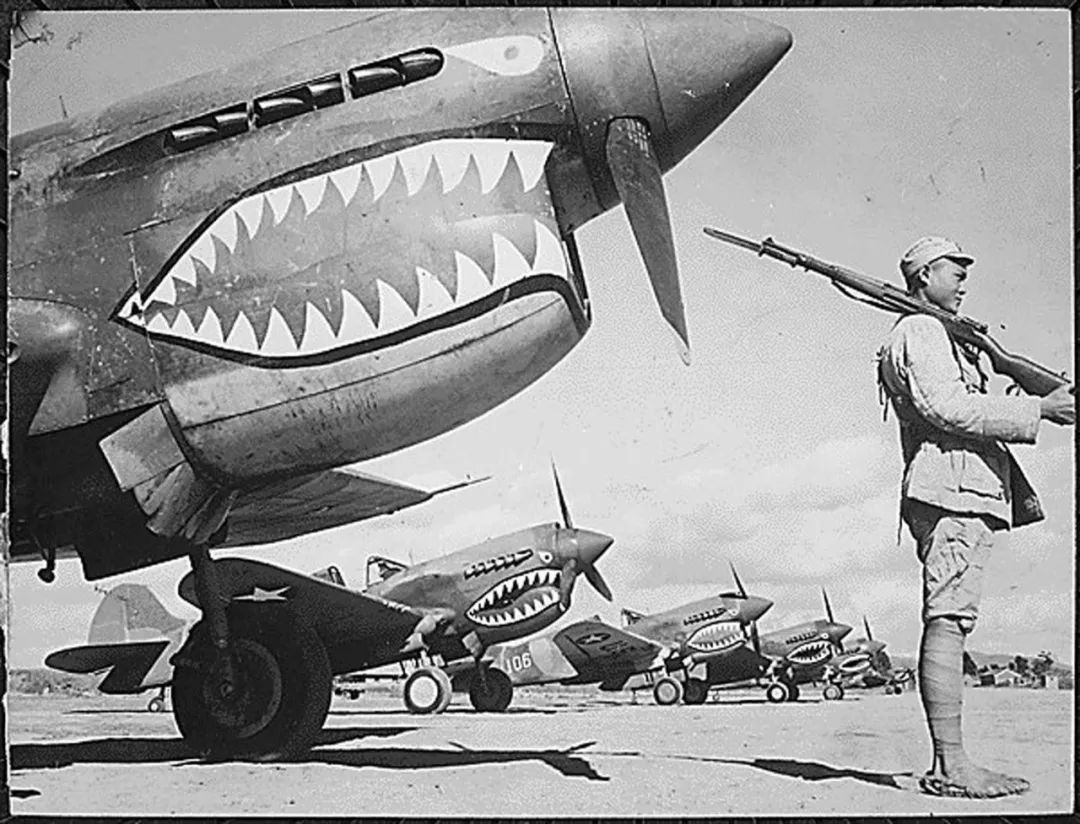

国际共产主义战士白求恩

1938年,加拿大胸外科医生白求恩率加美医疗队来华,支援中国抗战。他辗转晋察冀军区实施前线救护,曾在4个月里行程750公里、做手术300余次,救治大批八路军伤员。

1939年,白求恩在抢救伤员时不慎划伤左手中指,伤口感染了致命细菌,最终演变为败血症,带走了他年仅49岁的生命。这位不远万里来到中国的共产主义战士,在遗言中连双鞋子都要留给中国。“最近两年,是我平生最愉快、最有意义的日子”,是他对中国最后的表白。

新中国成立后,全国建有多座白求恩纪念馆,并以其名字命名奖项(“白求恩奖章”)表彰在医疗战线作出突出贡献的卫生工作者。

▲白求恩在晋察冀边区涞源县临时手术室里为伤员做手术。

“第二个白求恩”柯棣华

1938年,印度医生柯棣华随援华医疗队来华,走遍晋东南、晋察冀等敌后抗日根据地,救治大量抗日军民,被誉为“第二个白求恩”。

百团大战期间,柯棣华一连三天三夜不休息,争分夺秒救治伤员,在13天内接收伤病员800余名,实施手术588次,创造了惊人的救治奇迹。

1942年,由于积劳成疾,柯棣华长眠在中国的土地上。朱德总司令在他墓碑上题词:生长在恒河之滨,斗争在晋察冀,国际主义医士之光,辉耀着中印两大民族!

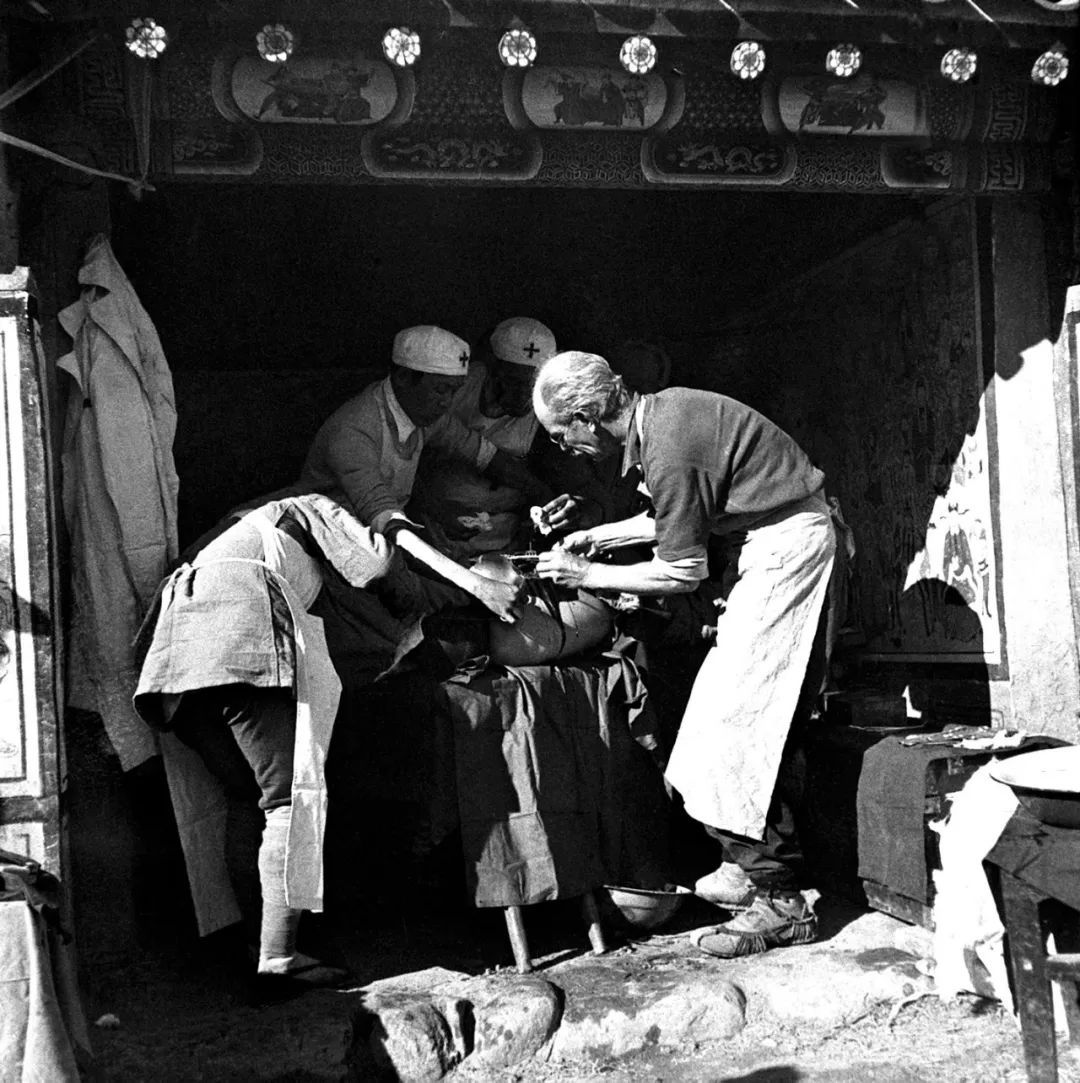

“大鼻子叔叔”罗生特

1939年,犹太裔奥地利医生罗生特受纳粹迫害流亡上海。在上海期间,他目睹侵华日军暴行,对中国人民产生了深深的同情,之后主动加入新四军,转战山东、苏北等抗日战场。

罗生特医术高超,平均每天救治几十位病人,并为新四军培养了大批医疗人员,被当地军民亲切地称为“大鼻子医生”。

1952年,罗生特在探亲途中因心脏病突发逝世,享年49岁。为纪念他的功绩,山东莒南县人民医院更名为罗生特医院。

▲罗生特与刘少奇(左一)、陈毅(右一)合照。

“洋红军”马海德

1933年,黎巴嫩裔美国人马海德获得医学博士学位后来到中国。1936年他经宋庆龄介绍到达陕北,先后跟随不同的红军部队行动,亲眼见证了无数的战士们为心中理想前赴后继。被深深震撼的他作出了一个重大决定——申请加入中国共产党,“以主人翁的身份置身于伟大的解放事业之中”。

马海德曾在3年内诊治陕北军民4万余人次,并参与筹建八路军医院。抗战胜利后,他继续支持中国革命和建设事业,获得“新中国卫生事业的先驱”称号。作为第一个加入中国共产党和中国国籍的外国人,为中国奉献了毕生心血。

据统计,抗战期间参加医疗援华姓名和事迹可考的国际友人多达38人,包括加美医疗队的帕森斯大夫、印度医疗队的爱德华、加拿大的布朗、新西兰的霍尔、奥地利的傅莱、朝鲜的方禹镛等。

三、奔走斡旋的“人道主义战士”

“上海方舟”饶家驹安全区

1937年淞沪会战爆发后,上海难民骤增。法国传教士饶家驹经过多方斡旋谈判,设立上海“南市难民区”,先后保护了30万中国平民。他开创的救济难民的“饶家驹安全区”模式,被南京、汉口、广州等地沿用,并作为战时难民救助范例写入《日内瓦公约》。

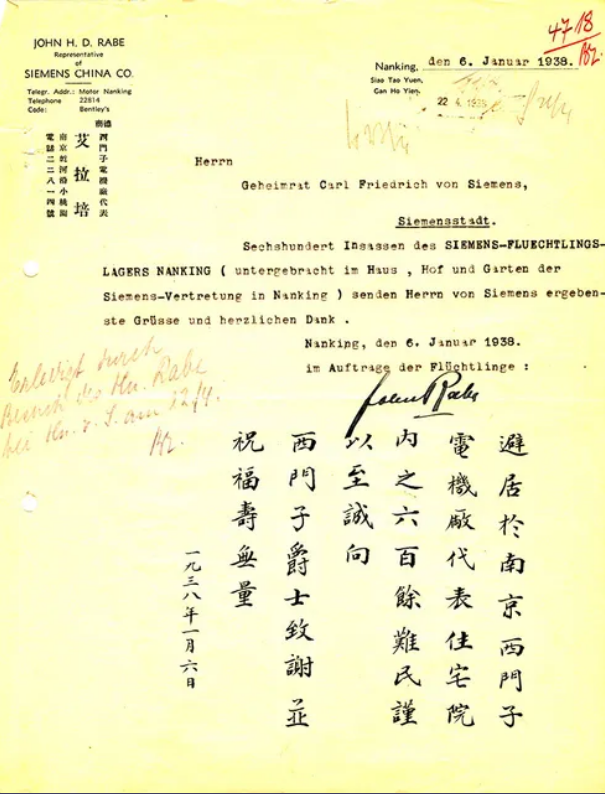

《拉贝日记》

1937年南京沦陷后,德国西门子公司代表约翰·拉贝等外国友人推动设立3.86平方公里的“南京安全区”,包括难民收容所25个,在那个寒冷彻骨的冬天,守护了25万中国人。

拉贝还以笔为剑,在日记中详实记录下他在南京大屠杀期间的所见所闻,并精心保存了80多张现场拍摄的照片。《拉贝日记》日后也成为南京大屠杀的重要史料之一。

▲1938年1月,拉贝救下的幸存者向卡尔·弗里德里希·冯·西门子致信表示感谢。

拉贝后人积极致力于中德友好事业,其孙子托马斯·拉贝获得中国政府友谊奖、兰花奖“友好使者奖”。

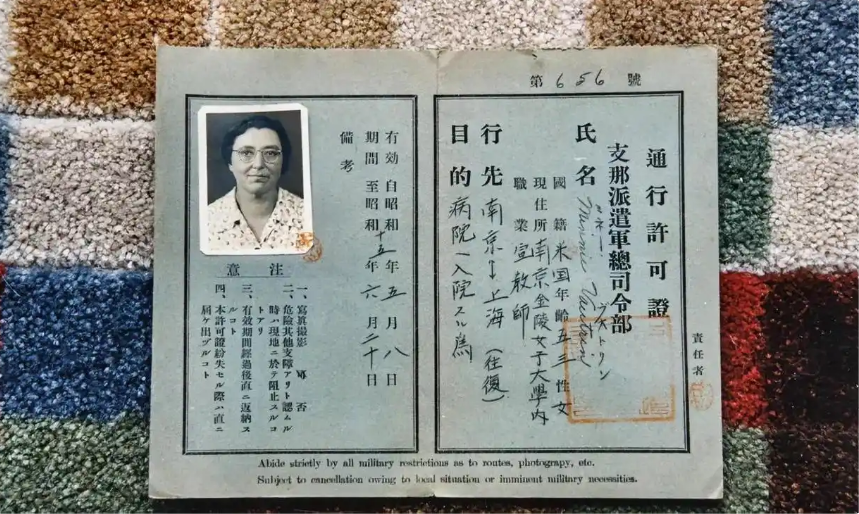

金陵女大“守护者”

南京沦陷后,美国大使馆要求美国公民撤离南京,美国传教士魏特琳却拒绝离开,决意留守金陵女子大学,她在日记里这样写道:“我认为我不能走……这也是我的使命,就像在危险之中,男人们不应弃船而去,女人也不应丢弃他们的孩子一样”,并用实际行动冒险救护上万名中国妇孺。

由于目睹日军暴行,魏特琳患上严重的精神忧郁,返美后于1941年在她离开南京的周年纪念日自杀。她的枕边放着一张和妇孺难民的合影,上面沾满了泪水。她撰写的《魏特琳日记》也成为记录日本法西斯罪行的珍贵史料。

▲1940年,魏特琳离开南京回国看病时的通行证。

“盖世太保枪口下的中国女人”

1943年德国法西斯占领比利时,参加抵抗活动的青年罗杰,因炸毁德军铁路,被逮捕并判处绞刑。绝望之时,一位来自遥远东方的中国女子果断伸出了援手,她就是赴比利时求学并定居于此的江南才女钱秀玲。

钱秀玲的堂兄碰巧同德军时任比利时最高行政长官法肯豪森是故交。罗杰的父母得到这个消息后,抱着最后一丝希望找到钱秀玲。出于对正义的坚守和对生命的珍视,钱秀玲为了这个素不相识的人,不顾个人安危,只身前往德军司令部恳请法肯豪森赦免罗杰,救下了他的性命。

钱秀玲的义举在比利时广为流传,后来很多人都向她求助,她从不袖手旁观,反复深入虎穴,累计营救百多名比利时平民。战争结束后,钱秀玲被比利时政府授予“国家英雄”勋章。

“中国的辛德勒”

1938年至1940年,何凤山任中国驻维也纳总领事期间,面对纳粹种族灭绝暴行,顶住压力向约4000名犹太人发放移民上海的签证,使他们免遭屠杀。

2001年,以色列政府授予何凤山“国际正义人士”称号,并在犹太人大屠杀纪念馆为其立碑纪念。

四、让“红色声音”传遍世界

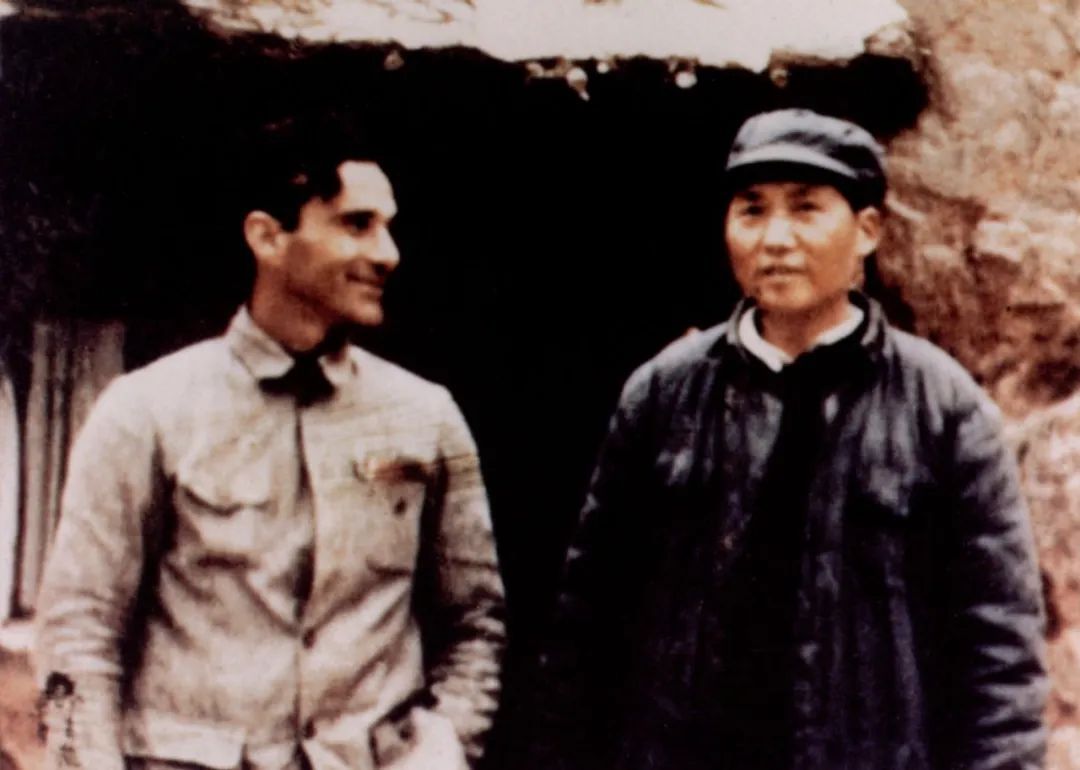

《红星照耀中国》

美国记者埃德加·斯诺于1936年7至10月在陕北苏区考察,遍访上百位红军将领,为共产党人的崇高理想所折服,最终得出这样的结论:“当红星在西北出现时,难怪有千千万万的人起来欢迎它,把它当作希望和自由的象征。”

斯诺撰写的《红星照耀中国》,让世界第一次真正看见“红色中国”的真实模样,出版后轰动美国,几周内销售10万余册,促进全球正义力量对中国革命的支持。在斯诺的感召下,许多国际友人纷纷奔赴延安。

▲埃德加·斯诺与毛泽东合照。

“中国人民很好的宣传家”斯特朗

美国著名女记者斯特朗自1925年起先后六次来华,不遗余力宣传中国革命,支持中国社会主义建设。

斯特朗著有《人类的五分之一》《中国出现黎明》等作品,并向世界传播毛泽东主席的“帝国主义和一切反动派都是纸老虎”论断,被毛主席称作“中国人民很好的宣传家”。斯特朗逝世后被安葬在北京八宝山革命公墓。

“中国人民的老朋友”史沫特莱

美国记者史沫特莱1928年来华后,积极支持中国革命,撰写《中国红军在前进》《国民党反动的五年》等作品,揭露国民党反动统治下的黑暗暴政。

抗战期间,史沫特莱跟随八路军奔赴华北前线,成为八路军中第一个随军外国记者。战斗生活是艰苦的,但她却觉得“这些日子都是我一生中最幸福、最有意义的日子”。她毕生热爱中国,病逝后葬于北京八宝山革命公墓。

《延安颂》与郑律成

朝鲜作曲家郑律成于1933年来到中国,创作了大量讴歌抗日军民斗争的作品,其中《延安颂》一经问世就传遍中国,让这段旋律成了信仰的代名词,激励许多进步青年奔向延安。

1939年,他和公木合作完成《八路军大合唱》。其中的《八路军进行曲》后调整更名为《中国人民解放军进行曲》,并被定为中国人民解放军军歌。

▲1943年,郑律成在太行山留影。

此外,美国记者哈里森·福尔曼所著《红色中国报道》、英国记者贝特兰的《华北前线》、德国记者汉斯·希伯的《八路军在山东》等大量报道中国共产党和中国革命,有力争取了国际舆论支持。

五、积极支援中国各项建设

“工合运动”与艾黎

全面抗战爆发后不久,新西兰教育家路易·艾黎在华发起工业合作社运动,组织超3000个工合社,帮助30多万人就业,实现生产自救、支援抗战。1939年,艾黎先后抵达延安、晋西北以及皖南,协助兴办兵工企业,为供应战时军需民用作出重要贡献。

新中国成立后,艾黎继续支持中国社会主义建设,于1987年在北京去世。他曾用一首诗总结自己的一生:“中国给了我生活的目的,给了我一项愿意为之奋斗的事业。这一切多么意味深远,谁还能想到什么报酬,会比我得到的这一切更加美好。”

▲正在给学生上课的路易·艾黎

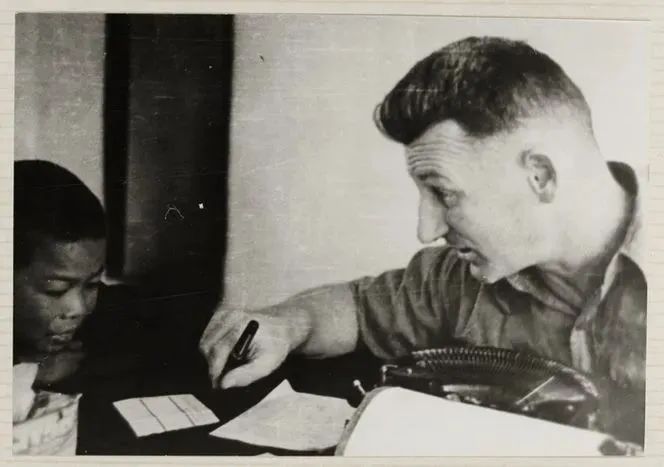

“红色无线电波”

燕京大学英国学者林迈可积极支持中国抗战,1942年奔赴晋察冀根据地,被聘为无线电技术顾问,培训了大批通信骨干,为新中国无线电事业作出重要贡献。他还冒着生命危险,为八路军、游击队运送药品、通讯器材等奇缺军用物资。

在物资极为短缺情况下,他设计出V形或菱形天线,靠着一本《球面三角》和一只经纬仪,在延安的土地上竖起天线,帮助组建一台一千瓦发射机,并亲自参与“新华社延安”英文通讯稿编辑工作,将延安声音传向世界。

中西学术“架桥者”

1943年,剑桥大学生物化学家李约瑟在重庆建立中英科学合作馆,从国外引进7000多册书籍及大量实验仪器和药品,并向英美刊物输送中国科学家论文138篇,搭建中西学术交流的桥梁。

李约瑟主编的《中国科学技术史》系统介绍中国古代科技成就,享誉世界,让西方人重新认识了中国曾经辉煌的科学与文明。

▲双向奔赴的感人故事,中国人民与世界人民永远不会忘。

上面这些经历血与火淬炼的人性闪光瞬间,都在诉说一个朴素的真理:和平,是人类共同的事业。今天,世界又一次站在历史的十字路口。每一个敬畏历史的人,都应明白我们该塑造一个怎样的未来。一起期待“9·3”!

一鼎盈配资-一鼎盈配资官网-平台配资-股票配资开户网提示:文章来自网络,不代表本站观点。